字号调整

受疫情反扑影响,经济和环境仍被不确定性施压,组织与个人发展的复杂性也被不断放大。在新冠疫情的长期影响下,大众应该预设好心理预期,正确做好情绪管理,那究竟该如何做才能更好地应对纷繁复杂和充满不确定性的未来呢?

4月7日,佩信集团冠名HRoot卓悦会本次公益课,特邀威斯康星协和大学教授、交大安泰EE中心课程教授王珞为大家解读了不确定时代下的情绪行为特征,从根源上分析了信息和环境是如何影响我们的认知和行为,并追本溯源引导大家找到情绪管理的方法。

本文将着重与大家分享直播精华知识点,文末还可观看直播回顾和获取PPT课件哦~

近日,中科院院士陆林表示,新冠疫情对人类心理的影响将持续至少20年。他在节目《科创中国·院士开讲》里也给出了一份数据,数据显示,自新冠疫情发生以来,全球新增超过7000万抑郁症患者,9000万焦虑症患者,数亿人出现失眠障碍问题。

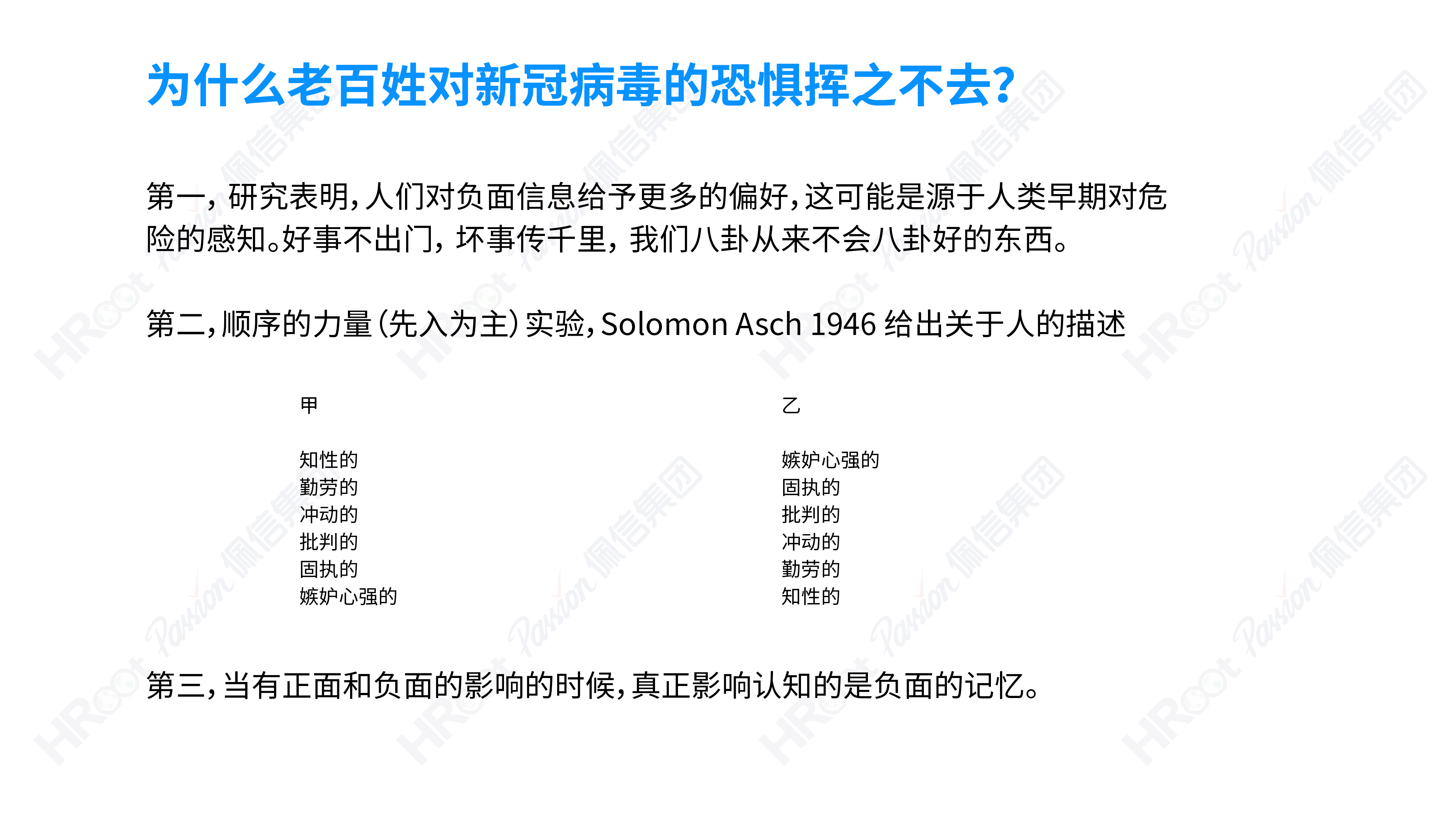

为什么大众对新冠病毒的恐惧挥之不去?研究表明,人们对负面信息给予更多的偏好,这是源于人类早期对危险的感知,由于危险随时都会到来,为了保持种族的生存与繁衍,而不得不对可能包含威胁的信息给予更多的关注,从而保证了充足的应对危险的时间。

同时,王珞教授认为,人们之所以关注负面信息,在某种程度上是因为产生了认同感。一般而言,人们从负面印象中返回所需要的时间,要比从正面印象中返回的时间长,即使是有了正面印象,往往还会伴随产生某种理想化的心理倾向和情绪,从而不自觉地提高预期。

其次,心理学上有一个顺序的力量实验,实验表明人们对事物的认知受事物本身出现的顺序影响极大,人们也习惯于按照前面的信息来解释后面的信息,即使出现了前后信息不一致的情况,人们也总是趋向于服从前面的信息,以保证对事物和人整体一致的印象,这也被称之为优先效应。

就像这次新冠病毒,正是因为新冠病毒发生在前,早期有人因此被剥夺了生命,甚至救治出院后会有一系列后遗症,这些都在人们心中留下了深刻的印象,导致人们提及新冠病毒,第一反应便是它可怕的致死率与后遗症,人们很难再去接受病毒在变异再变异之后,它只是传染性强,但是致病率低、症状轻的认知。这正是优先效应的表现。

除了信息接收的先后顺序,王珞教授认为,当人们同时看到正面和负面两种信息的时候,真正影响认知的一定是负面的信息。

比如在这次疫情中,我们会看到很多评论性的文章,号召大家理性客观看问题,当大家也都认为自己在理性客观地看待问题时,但实际上还是会不自主地被负面信息所影响着判断。

例如疫情期间的好人好事虽然能让你情绪转晴,但不会对行为造成影响,但是人们往往会因为又出现了某个不和谐的事件而愤怒焦躁,进而影响行为。

所以,负面信息往往影响着人们的行为,而且从精力角度来看,负面记忆的代价昂贵,它会快速耗尽我们的精力储备,这也正是疫情影响着我们情绪和行为的原因。

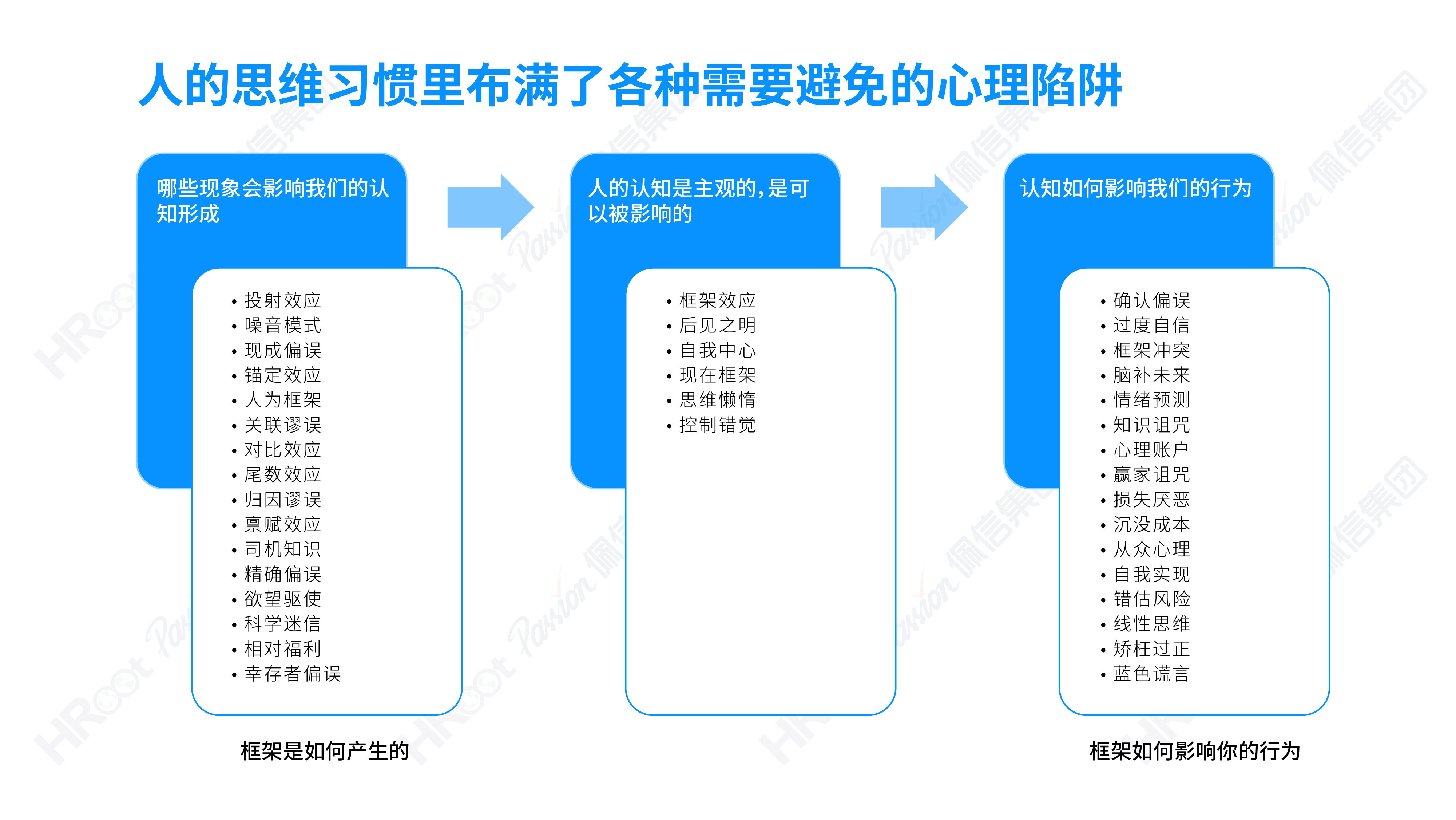

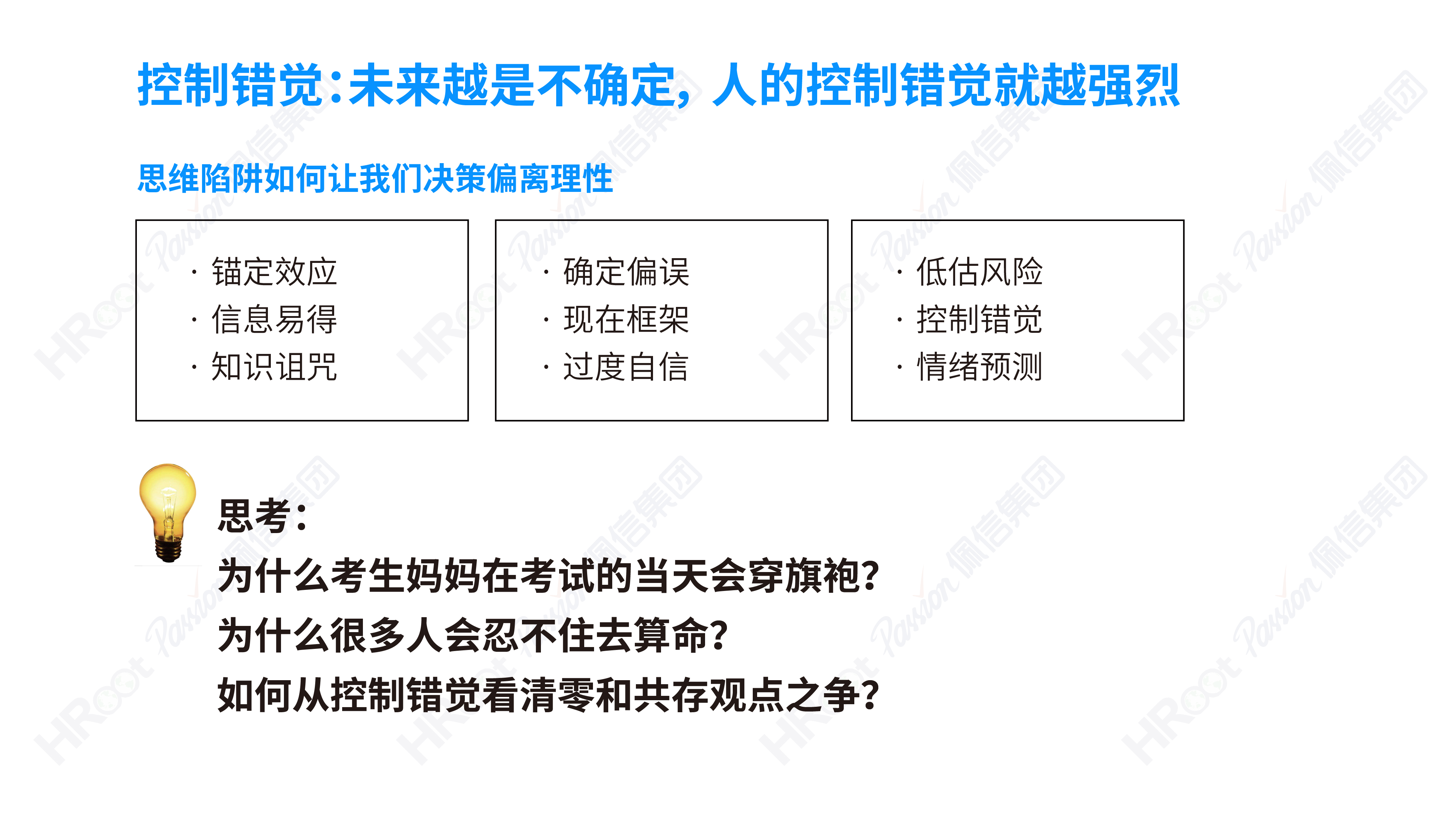

王珞教授将人的认知和行为系统性地分成以下三个框架,即哪些现象会影响认知形成;在不同的认知下,人们如何看问题以及认知是如何影响行为的。

王珞教授将人的认知和行为系统性地分成以下三个框架,即哪些现象会影响认知形成;在不同的认知下,人们如何看问题以及认知是如何影响行为的。

首先,哪些现象会影响认知形成呢?

· 锚定效应

心理学上有一个锚定效应,它是一种对人们普遍的心理现象的描述,即在不确定情境下,人们下判断的目标值总是向初始信息即“锚”的方向接近而产生估计偏差的现象。

对于每个人而言,“锚定效应”的发生是一定的,我们总是会根据获得的第一印象或最初的信息来下判断。其次,我们获得的信息总是“非对称的”或“不完备的”,我们很容易在最初信息给定的范围里做选择题,甚至是错误的选择题。

回顾此次新冠疫情期间的大规模相关报道,对于大多数人而言,在前期由于高密集地接受疫情大规模爆发的相关信息,或多或少地会产生第一波的“锚定效应”,就是疫情来势汹汹,感染人数正在指数级上升,也许稍微不注意就可能被感染,诸如此类的信息第一时间占领了大家的认知。

· 信息的易得性偏差

类似的效应还有信息的易得性偏差,指我们经常通过一些比较容易获得的信息和经验来判断一件事的可能性。

例如当问你觉得美国一年内死于车祸的人多, 还是死于肺癌的人多?相信你第一直觉一定会觉得是死于车祸的人多,但事实是,美国一年死于车祸的人大概是3万多,但死于肺癌的却有16万。那为什么会造成这样的认知误区呢?这便是信息的易得性偏差,车祸死亡通常会作为新闻被报道,而因肺癌去世不会被报道,前者信息更易得到,后者信息通常不会出现在大众视野。

所以我们对疫情得到的信息在易得性偏差的影响下,也很容易造成对现状的误判。

· 幸存者偏误

在日常生活中,幸存者偏误同样也在无时无刻影响着我们的认知,它指的是点与面关注点不同的思维方式。有幸存者偏误思维方式的人,会习惯性地只关注某一个点,而不会想着从点开始,辐射扩大到面的范围去看问题。

例如在此次疫情中,物资紧张的问题较为普遍,你不能以你能够抢到物资的情况,而去以偏概全地宣扬大家都能抢到物资,这便是幸存者偏误。

以上是外在的信息和环境对人们认知的影响,除此之外,人们的认知还会受自身影响。

· 框架效应

所谓框架效应,就是指人们对同一个问题,会陷入自己固有的理解,形成一种自动化的决策判断。

例如如下这张图中的“字”,你看到是什么?

可能有人会说是13,但又好像看起来B也是可以的。

如果是如下这张图呢?

图中的12和14决定了我们能非常肯定的说是13,因为这跟我们头脑里面的背景知识匹配上了。但如果换做一个从来没有学过字母或者数字的人来看,他将永远读不懂这张图。

这就叫框架效应,你对事物的认知取决于你的框架是什么,这个框架可以是别人给你的,也可以是你预设的,而我们能看到什么,不是由眼前的客观世界决定的,而是由我们头脑里面事先已经存储的知识决定的,也就是,我们永远看不到客观的真实的世界,我们看到的,都是自己经验里的世界。

· 控制错觉

在日常生活中,我们认为很多行为都可以通过自己的努力和训练加以控制,我们会不自觉地将这种意识推及所有的事情上,包括那些偶然性事件。

事实上,这是人类高估了自己的非逻辑和非统计直觉,仅在直觉引导下所做出的一些非理性的判断。这就是控制错觉定律。

但掌控感是人的本能,人们渴望对于自己,对于生活,对于各类事件都有掌控,因此在当下疫情充满非常大的不确定性的时候,人的掌控感会更强烈,例如人们开始有计划地安排自己的生活,认为忙便是对事情有了控制,但其实它只是一种错觉。

因此,让自己的控制力维持在一定的范围内是非常重要的。没有控制力会让我们感到绝望,控制力过剩会让我们产生错误的认知。只有坦然地接纳自己有限的控制力,才能够享受美好人生。

以上分析,希望能从根源上帮助大家找到控制情绪的方法。

最后,面对还没有结束的疫情,王珞教授提出以下七点建议:

· 珍惜当下的每一天,你的今天是很多人永远不会再有的明天 ;

· 像无法再爱的人那样去爱吧 ;

· 每次面对他人,都要像最后一次见面一样 ;

· 平时就应该有敬畏心, 而不是等到灾难来临的时候 ;

· 避免灾难审美的二次伤害;

· 如果你对疫情极度恐惧,那你可能需要改变你的朋友圈,不要在灾难美学冲动下去转发情绪化的信息,例如给“大白”跳舞,这样的信息不仅会转移人们对真正灾难的注意力,而且也无益于疫情;

· 警惕“旁观者效应”,因为防止你所处社会底线被突破的最好办法就是曝光这些行为。

添加佩信集团官方客服微信:Apassion_zhang免费获取直播回放和PPT