字号调整

“可能在我们有生之年,最大的工厂和办公大厦会人去楼空,变成鬼魂出没的客栈,或改作其他生活的起居之地。”——阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)在《第三次浪潮》一书中预言了未来将“无办公室”。

近日携程集团宣布推出“3+2”混合办公模式新政策让这个预言初步落地。

关于新型办公模式的出现其实早有端倪,自2020年疫情爆发以来,居家办公成为全球企业的常态。由此可以预见的是,居家办公、弹性工作制、混合办公等都是未来人力资源管理的发展趋势。

而在混合办公模式浪潮的背景下,未来的组织形态将何去何从?制胜未来的关键是什么?引发我们新一轮的思考...

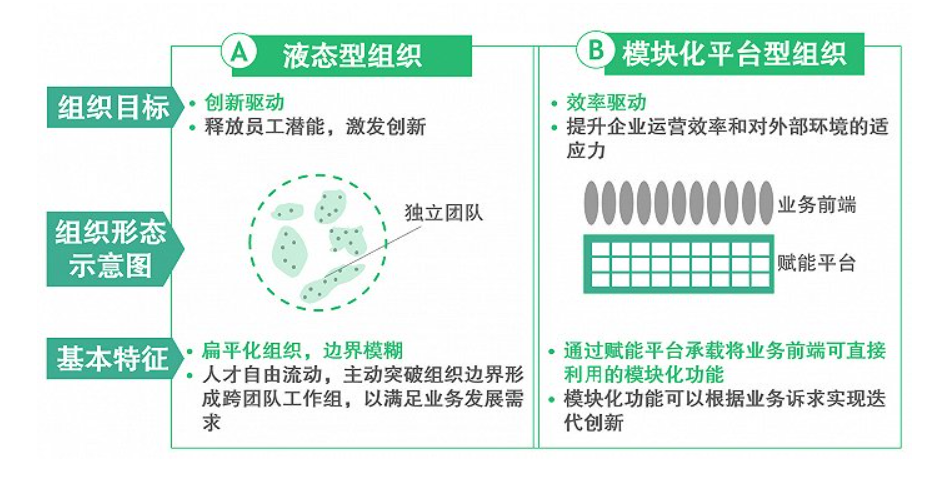

未来,传统企业在技术变革的驱动下将进一步扩大规模、强化创新能力,这意味着其业务形态也将不断向“创新驱动”和“效率驱动”两个方向扩充并转型,“无边界、多流动”的液态组织,将赋予组织和人才更多共融共生的机会,为创新、合作提供更多可能。

液态型组织像一只流动的容器,承载并传输着企业内跨部门的人才、技术、知识等,并通过在容器内的“混合”和“流动”完成自我更新、激发创造力,快速应对外部的竞争和变革。

传统的刚性组织结构依托“清晰的等级权力”和“明确的部门界限”稳定运作,而液态型组织的运作则需依托“基于信任的文化”和“弱化的管理边界”。

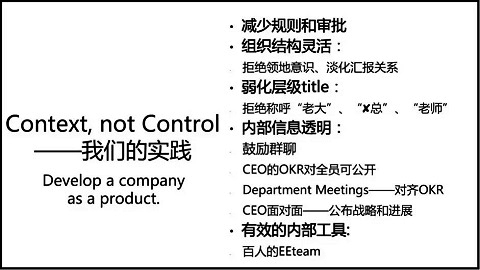

在没有刚性的“组织约束”前提下,支撑人思考、决策和行动的“文化约束”对企业尤为重要。基于信任的文化更有利于打破制度的框架,让领导者充分对员工赋能、激发员工创造力;同时强化员工对企业的“使命感和归属感”。

构建基于信任的文化有三种可行的途径:

弱化层级,崇尚平等:减少对个体间权利的区分,降低管理者的优越感。具体来说,企业可以为所有员工(包括高管)提供开放式座位、共享开放的资源平台、弱化头衔、职称等层级标签,鼓励自由、无障碍的沟通。

打破信息壁垒,鼓励合作:提高员工之间的合作与分享意识,增加信任文化的浓度。企业可以通过组织正式的讲座、研讨会进行信息分享;同时,适度放宽信息的审批门槛、不排斥员工通过多元化的社交网络进行非正式的信息沟通与分享。

重视文化考核,凝聚初心:将文化纳入绩效管理框架内,通过考察对文化的认同和实践情况,强化企业的文化价值导向,提高文化归属感。

基于信任的文化为液态型组织创造了生存的“土壤”,而弱化的边界管理可以保证个人能够自由、自主的流动和协作,是支撑液态型组织运作的“养分”。

此处的边界,不仅代表部门之间的“组织墙”,也代表可能限制员工潜力发挥的职责界限。模糊的管理边界可以让员工自由发挥想象和创意,由工作的载体变为创新的主体,提高企业整体创新能力,以应对外界的快速变化。

实现边界的弱化可以从三方面入手:

组织扁平,减少垂直边界:削弱对员工“自上而下”的监督和管控,将工作自主权交还员工,鼓励他们主动分享并积极合作,满足年轻一代在价值创造和自我实现方面的需求。

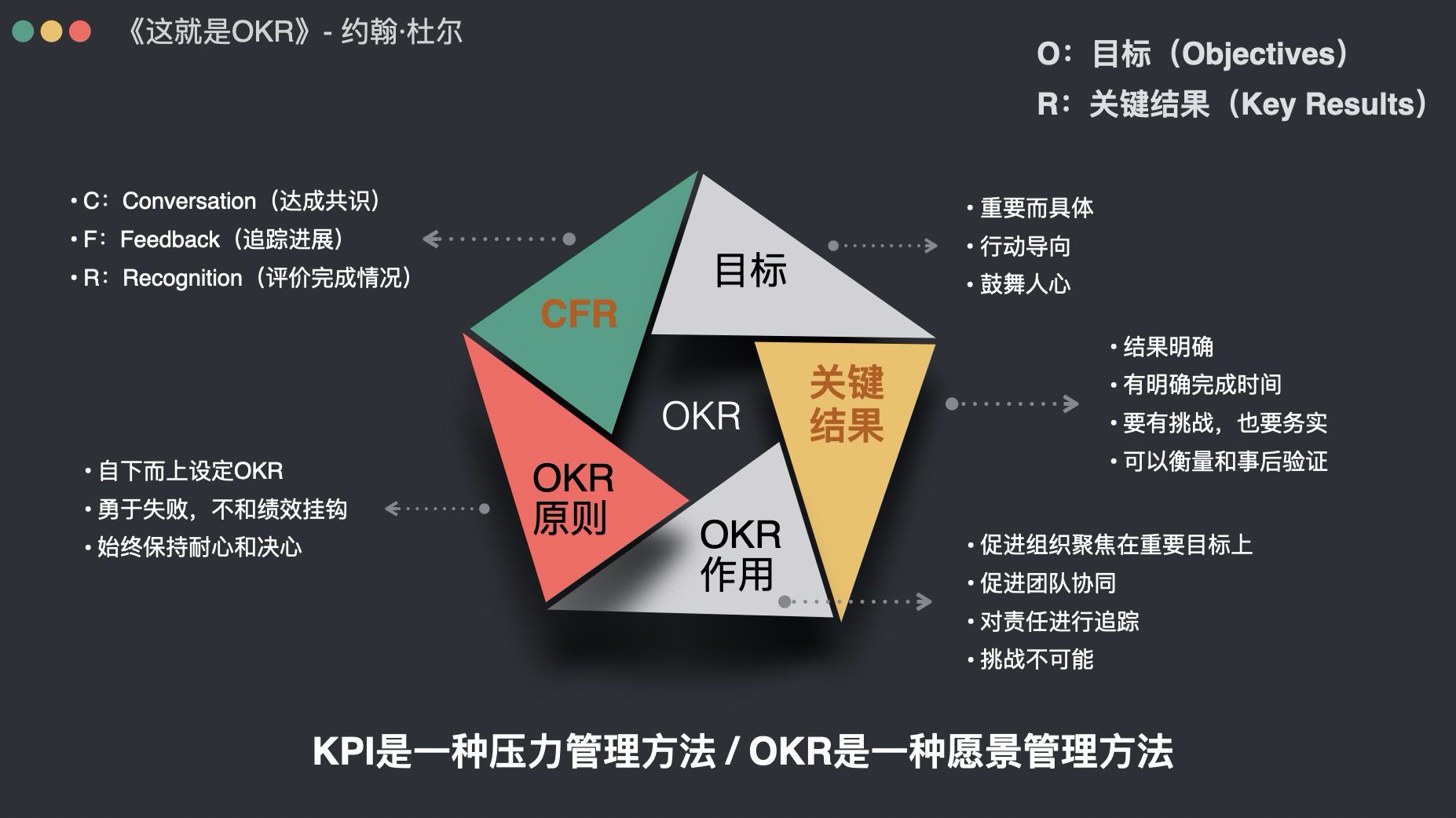

巧用目标和关键成果(Objective and Key Results,简称OKR),延长能力边界:不同于KPI对目标自上而下的定量分解,OKR充分调动了自下而上的工作热情,在目标对齐的前提下,避免了因人员流动带来的管理“无序”,并通过设置有挑战性的目标,鼓励员工不断突破自我、跨界合作。

保留组织灰度,打破创新边界:组织中的“灰色地带”就像一个充满可能的“处女地”,接纳人才和信息的汇集,这种模糊的组织边界和归属,为员工的跨界协作提供了良好的基础。

液态型组织的最大优势就是可以在高速发展的企业内,让每位员工成为主动的“负责人”而非被动的“打工者”。

回看过去十年,我们见证了线上如何改变线下,数字经济和实体经济如何走向结合。如今,混合办公模式的出现,于员工而言,拥有更多的选择,可以自由决定如何更好地开启一天的工作;于企业而言,同样拥有选择人才的更大空间,不再受限于本地人才,可以跨越地区招贤纳士。

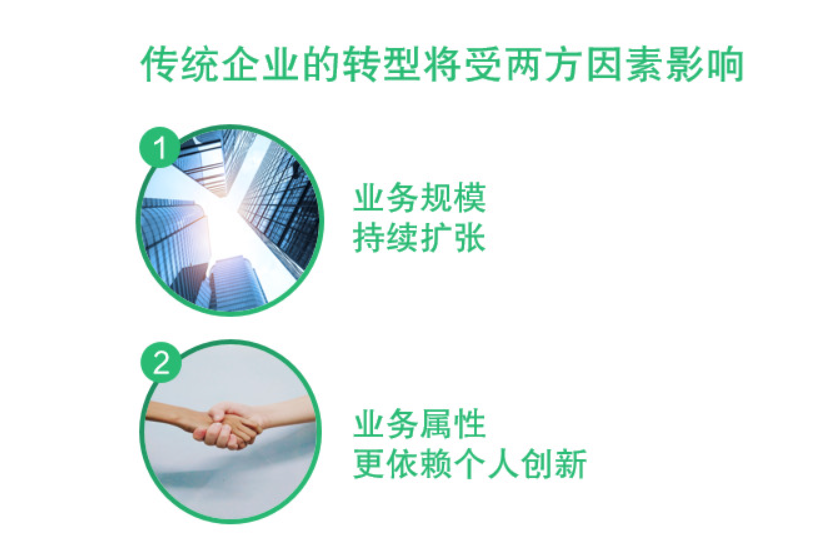

我们认为传统企业在进行组织转型时,应当基于自身业务特性,合理地借鉴互联网组织形态的特征,同时不可忽视企业自身的DNA在组织设计和组织变革执行中的影响。

我们建议,传统企业可以从中国互联网企业的组织形态与运作机制中借鉴如下经验:

重视“基于信任的管理”,并通过保留组织灰度激发创新。

采用OKR作为沟通的工具,有利于推动组织目标和结果的快速迭代。

管理层自上而下定义并宣贯平台的价值,并将其与绩效评估形成闭环。

通过人才轮岗机制为组织相互“输血”,提高员工的共情能力,促进团队合作。

营造“拥抱变革”的文化,有利于组织实现自我迭代与创新。

未来,伴随技术日新月异的变化,互联网企业的发展方兴未艾,传统企业的转型之路依然道阻且长。正如美国管理学大师Jim Collins在《基业长青》一书中表达的核心理念一样,管理者应该“造钟”而非“报时”(Clock Building, not Time Telling)。

对传统企业的管理者而言,构建一个面向未来、可实现自我创新和适应的组织即为“造钟”的过程,是支撑企业转型成功和长期繁荣的基石。